2025年夏の甲子園準々決勝の試合「県立岐阜商業と横浜高校」は注目カードのひとつでしたが、大誤審が起きてしまったとSNSを沸かせています。

「県立岐阜商業と横浜高校の試合で誤審はなぜ起きたの?」

「横浜高校に忖度していた?」

「高校野球で今もビデオ判定がない理由や、審判の試合後のコメントは?」

など、気になっている方も多いですよね。

そこで今回は以下の内容で記事をまとめたので、ぜひ最後までご覧ください!

▶【県立岐阜商業×横浜高校】誤審判定の経緯や理由

▶【県立岐阜商業×横浜高校】横浜に忖度したと思われる背景

▶高校野球で今もビデオ判定がない理由

【県立岐阜商業×横浜高校】誤審判定の経緯や理由

さっそく、「県立岐阜商業高校×横浜高校」の誤審判定が起きてしまった経緯や、その理由について詳しく見ていきましょう!

まず、誤審判定が起きてしまったシーンを振り返っていきます。

県立岐阜商業

— @kazu (@kouseita1) August 19, 2025

誤審地獄

一塁誤審もやけど

デッドボールもやし

延長のはフェアやし https://t.co/YJm0OhLo5o pic.twitter.com/RH9XKHGobu

1.ゲッツー崩れの一塁判定

2.ホームでのクロスプレーとコリジョンルール不適用

3.延長タイブレークのサヨナラファウル判定

それぞれ詳しく解説していきます!

誤審1.ゲッツー崩れの一塁判定

「ゲッツー崩れの一塁判定」は、6回の1死満塁の場面で起きました。

この場面で横浜の打者が二塁ゴロを放ち、ダブルプレーが成立するかがポイントでした。

しかし審判が一塁手の足がベースから離れていると見なし「セーフ」と判定しましたが、実際は足がベースについていた可能性が高いと多くの解説者や視聴者が指摘しています。

本来であればアウトでダブルプレーが成立して、ピンチを切り抜けられる場面だったのに、「セーフ」と判定されたことでダブルプレーが成立せず、ランナーが残り続ける結果になってしまったね。

この判定は横浜にとって有利で県立岐阜商業にとっては不利なものとなり、試合展開に大きな影響を与えました。

誤審2.ホームでのクロスプレーとコリジョンルール不適用

このシーンは試合の7回、走者が本塁に突入するクロスプレー(走者と野手が塁上で接近して行われる判定が難しいプレー)の場面で起きました。

通常、捕手と走者が本塁で接触する際、捕手が走者の走路を不当に塞ぐ行為(コリジョン)は反則となり、走者がセーフになるルールがあります。

しかし、この場面で捕手が走者の走路を塞いでいるように見えたにもかかわらず、コリジョンルールが適用されずにアウト判定となりました。

映像では捕手の動きが走者の進路を妨げているように見えたから、見ている人たちは「コリジョンがあった」って感じたのに、審判はこれを見逃して走者をタッチアウトにしたから不公平感を生んでいるよね。

この判定により県立岐阜商業の得点チャンスが削がれ、映像判定がなく審判の瞬時の判断に頼っていることが課題として浮き彫りになっています。

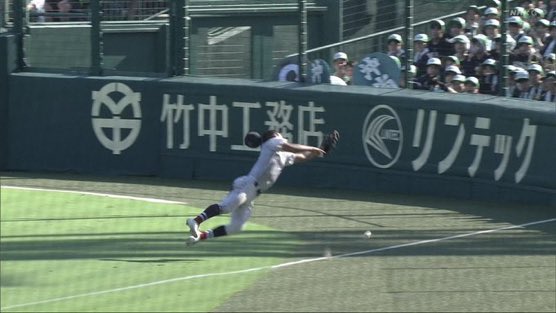

誤審3.延長タイブレークのサヨナラファウル判定

このシーンは試合の延長11回、タイブレーク方式での最終攻撃時に起きました。

県立岐阜商業の打者が放ったライト線際への大飛球が、観客や解説者の多くに「フェアボール(有効な打球)」だと認識されましたが、審判は「ファウルボール」と判定しました。

サヨナラ勝ち目前の県立岐阜商業にとってこれはめちゃめちゃ不利な判定で、「明らかにフェアで誤審」とネット上で審判への批判が殺到するのも分かるくらいの誤審だったなあ。

誤審がこんなに続いてしまった理由は?

誤審が続いてしまった理由は複合的ですが、主に以下の点が指摘されています。

1.アマチュア審判の限界

高校野球の審判は主に元高校球児やボランティアが務めており、プロの審判に比べて経験や技術に限界があり、難しい判定で誤審が起きやすい状況にあります。

2.ビデオ判定未導入

高校野球はプロと違いビデオ判定が未導入で審判の一瞬の判断が最終決定となるため、映像を使った判定の見直しや修正ができず誤審が残りやすいです。

3.判定の難しさとルールの複雑さ

コリジョンルールのように解釈が分かれる場面や接触プレーが多いクロスプレーなど、判断が非常に難しいプレーが多く審判の負担が大きいです。

4.試合の長時間化と緊張感の影響

延長11回まで及んだ激闘で審判の集中力が持続しにくかった可能性があり、見逃しや判断ミスを誘発しました。

5.注目の高い大舞台のプレッシャー

伝統校で強豪の横浜高校相手に観客やメディアの注目が集中し、審判もプレッシャーの中で判断を迫られたことが影響しました。

え!甲子園で審判をやっている人はプロじゃなくてボランティアだったの?!

それならプレッシャーがかかってしまった結果なのも分かるかも・・・。

これらの理由が重なり、誤審が多発してしまったと考えられます。

このことから高校野球でもビデオ判定導入など制度改革の議論が急速に高まっています。

【県立岐阜商業×横浜高校】横浜に忖度したと思われる背景

ネット上では「横浜高校に忖度したのでは?」と議論されていますが、その背景には以下のような要素が見えてきます。

1.誤審判定が複数回横浜に有利に働いたこと

「ゲッツー崩れの一塁セーフ判定」「ホームクロスプレーでのコリジョン不適用」「延長タイブレークでのサヨナラファウル判定」など、重要な判定が立て続けに横浜に有利に出たため、不公平感が強まりました。

2.横浜高校が伝統ある強豪校で注目度が高いこと

春夏連覇がかかるなど全国的に注目度が高い横浜に対し、地元やファン、メディアからの期待も大きく、審判が無意識のうちに贔屓したのではという憶測が広まりやすい環境でした。

3.審判の判定が遅れたり曖昧だったこと

映像検証がなくリアルタイムの判断に頼る中、判定が曖昧で遅れたため不透明さや不正確さが「忖度」の疑いをより強くした側面があります。

4.SNSやネットでの過剰な反応・陰謀論の拡散

ファンや視聴者の間で「忖度」や「八百長」などの過激な言葉が飛び交い、拡散されることで疑念が一層大きくなりました。

5.判定が試合結果に直結した重要局面だったこと

誤審が勝敗を左右する場面で連続したため、審判の判断に対する信頼の低下とともに「忖度」という疑念が広がりました。

これらの要因が重なり、たとえ審判に悪意がなくても「横浜に忖度しているのでは?」という見方が多くの人に共有されてしまっています。

試合後の審判のコメントは?

SNSやネット上では誤審を指摘する声が多く上がり、審判の判定に対する疑問や批判が集中していますが、審判側からの具体的な説明や謝罪は見当たりません。

高校野球では試合中の判定が最終決定とされ、試合後の審判コメントが出ること自体が稀なため、今回も該当するコメントがほぼないのが現状です。

高校野球で今もビデオ判定がない理由

高校野球で今もビデオ判定が導入されていない理由は、主に次のような点が挙げられます。

- 審判がアマチュアであること

高校野球の審判は元高校球児などアマチュアが多く、プロのような高度な判定技術や設備が整っていません。

誤審があってもそれも含めてスポーツの一部と考えられています。 - 設備・運営コストの問題

ビデオ判定導入には複数のカメラ設置や映像スタッフ配備が必要で、地方大会などを含めると全国規模での導入は多大な経費と人員負担を伴います。 - 試合数が多く時間的制約がある

全国各地で多数の試合が行われるため、ビデオ判定による判定待ち時間の延長は大会全体の運営に影響を与えやすいです。 - 運用方法の複雑さ

甲子園など全国大会だけで導入するのか、地方予選から全面導入するのか運用ルールの確立も課題です。 - 伝統や文化的背景

高校野球の「泥臭さ」や「人間らしさ」を尊重し、誤審もスポーツの一部と受け止める風潮が根強い面もあります。

ただ、近年は誤審問題が顕著になり、今回の件で高校野球もビデオ判定やリクエスト制度を導入すべきという議論が徐々に加速してきています。

将来的な導入の可能性に期待していきましょう!

まとめ

今回は『[炎上]県立岐阜商業×横浜高校の誤審はなぜ起きた?忖度判定の背景』について紹介しました。

▶【県立岐阜商業×横浜高校】誤審判定の経緯や理由

1.ゲッツー崩れの一塁判定

2.ホームでのクロスプレーとコリジョンルール不適用

3.延長タイブレークのサヨナラファウル判定

▶【県立岐阜商業×横浜高校】横浜に忖度したと思われる背景

1.誤審判定が複数回横浜に有利に働いたこと

2.横浜高校が伝統ある強豪校で注目度が高いこと

3.審判の判定が遅れたり曖昧だったこと

4.SNSやネットでの過剰な反応・陰謀論の拡散

5.判定が試合結果に直結した重要局面だったこと

▶高校野球で今もビデオ判定がない理由

1.審判がアマチュアであること

2.設備・運営コストの問題

3.試合数が多く時間的制約がある

4.運用方法の複雑さ

5.伝統や文化的背景

最後までご覧いただきありがとうございました!